体験

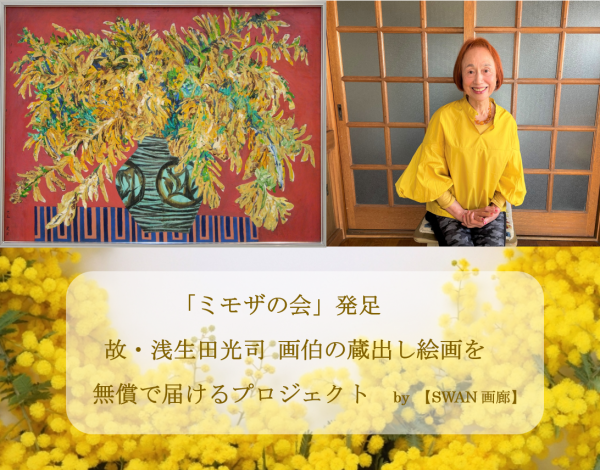

【アンコール掲載】ART支援のボランティアプロジェクト「ミモザの会」アートなお茶会開催!浅生田光司画伯の蔵出し絵画を【無償】で届けるSDGs活動 「ミモザの会」素敵な画伯夫人と支援者が集まりました~本記事では「坂崎乙郎」氏が浅生田画伯の個展に寄せた、素敵な推薦文もご紹介します~

~大好評連載【おうち美術館】連載 第4弾はミモザ~

◆2023年3月5日(日)に横浜女子会セミナーの後に開催した「ミモザの会」お茶会は、おかげさまで支援者・賛同者様が集まり、定員10名で満席となりました。

その様子は公開録画という形で撮影したので、記事とあわせてぜひご覧ください。

..............................

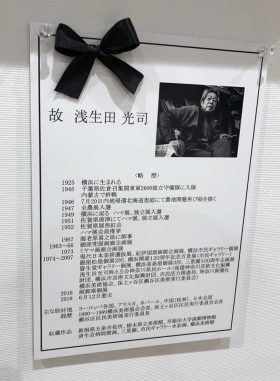

山岳画家として有名な浅生田 光司(あさおだ みつじ)画伯(1925-2018 元横浜美術協会会長)の絵画は、瑞々しく愛に溢れ人々の心をいまも癒し続けています。

大きな絵画の数々を「病院や高齢者施設など、多くの方を癒せる場所にぜひ寄付したい」という、夫人サブリナ幸子さんの想いを形にするためのプロジェクトとSTORYをお届けします。

カリスマである坂崎乙郎氏の素敵な推薦文も掲載しましたので、ぜひご覧ください。

浅生田画伯との出逢い~おうち美術館スタート

横浜の実業家のコレクションを

お預かりした5年前。

約60年前に描かれた1枚の「花」

の絵に魅せられたのがきっかけです。

その絵画を「ぜひ作者さんにお見せ

したい!」と大きな絵とプレゼントの

お花とお菓子を携え、2017年ご自宅に

伺ってお目にかかることが叶いました。

当時、夫人は画伯をご自宅で介護され

ていて、とても喜んでくださいました。

その翌年に画伯は天国へ。画伯の絵や想い出を語り合ううちに、夫人サブリナ幸子さんとは、いつしか世代をこえた親友のような関係になり、大好評連載「おうち美術館」もスタートしました。

箱根の有名高級旅館がギャラリーに

神奈川県の芸術家やアートを応援し続けた、偉大な実業家の想いのバトンを渡したいという気持ちと、浅生田光司画伯の絵画をより多くの方にご覧いただきたい、という願いが奇跡的な出逢いを引き寄せ、作品の魅力をわかってくださる方におつなぎすることができました。

◆絵画の一覧や詳細は天翠茶寮さま【公式HP】をご覧ください

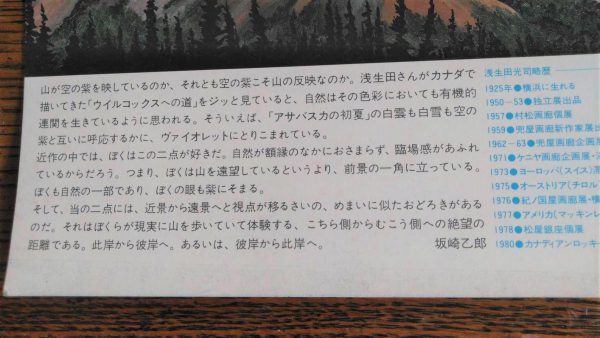

カリスマの坂崎 乙郎氏も太鼓判

美術評論家の坂崎乙郎氏が、1981年

松屋銀座7階で開催された、浅生田

画伯の個展に来てくださった際に

「(浅生田画伯は)最後の画家ですね。

頭で描くのではなくて、五感で描く方。

自然のエネルギーを感じます。」

と伝えてくれたそうです。

.........................................................

山が空の紫を映しているのか、それとも空の紫こそ山の反映なのか。浅生田さんがカナダで描いてきた「ウィルコックスへの道」をジッと見ていると、自然はその色彩においても有機的連関を生きているように思われる。そういえば「アサバスカの初夏」の白雲も白雪も空の紫と互いに呼応するかに、ヴァイオレットにとりかこまれている。

近作の中では、ぼくはこの二点が好きだ。自然が額縁の中におさまらず、臨場感があふれているからだろう。つまり、ぼくは山を遠望しているというより、前景の一角に立っている。ぼくも自然の一部であり、ぼくの眼も紫にそまる。

そして、当の二点には、近景から遠景へと視点が移るさいの、めまいに似たおどろきがあるのだ。それはぼくらが現実に山を歩いていて体験する、こちら側からむこう側への絶望の距離である。此岸から彼岸へ。あるいは、彼岸から此岸へ。 (坂崎乙郎)

.........................................................

坂崎 乙郎(さかざき おつろう、1928年1月1日 - 1985年12月21日)氏は東京都生まれの西洋美術史研究家、美術評論家。早稲田大学教授。父は美術史家坂崎坦さん。圧倒的な知識と感性でコアなファンを多数持つカリスマ。

浅生田光司画伯の絵を無償で届けるプロジェクト 「ミモザの会」3月8日に発足!

夫人サブリナ幸子さんは、ご自宅付近の倉庫に保管している大型作品の今後について、ご自身の83歳という年齢も考え、悩んだ末「病院や高齢者施設など、多くの方を癒せる場所にぜひ寄付したい」と、結論を出されました。

※ご注意※

箱根 天翠茶寮さまに展示してある絵画は、実業家の中村様が当時「画家とアート支援」のためご購入された保存状態のよいA級品で、販売や展示に使用するため除外となりますのでご注意下さい。

(今回の寄付対象は、画伯のご自宅または倉庫に保管されている未販売の作品のみとなります。)

ただ長年しまわれていたため、色が褪せたり、クラック(ひび割れ)が入っているなど状態が少し劣化している場合がありますのでご了承ください。

(また飾っていただくには、仮枠など安価なもので大丈夫なのですが、新しくお好きなものを購入していただく必要がございます。)

\特典/

●引き取って飾っていただける場合には、浅生田光司画伯のプレートを一緒に飾って頂けるようプレゼントいたします。

●飾ってくださった方のお名前または施設名を「ご協力者」として、WEB画廊とスタリスにリンク付でご掲載いたします。

【追記】ミモザの会で集まりました

「ミモザの会」の温かい支援者さまたちの前で、画伯夫人サブリナ幸子さんと久しぶりにその時のことを語っていただき、楽しいひとときを過ごしました。

\NEWS/

その様子が、記事&YouTubeで配信予定されました!

今後とも応援どうぞよろしくお願い申し上げます。

【編集後記】

浅生田光司画伯。

今回の無償で提供プロジェクトは

画伯の代表作「ミモザ」の絵と

3月8日は国連が制定する

国際女性デー(ミモザの日)に

あわせて、「ミモザの会」として

2022年に発足しました。

御子息で、横浜を拠点に活動中の

劇団studio salt〈スタジオソルト〉

主宰の浅生 礼史 Asou Reiji氏

など、アーティストご一家の素敵な

皆様ご協力のもと進めてまいります。

があるかや、今後の活動内容

は少しずつご紹介しますね。

大きな絵を病院や高齢者施設

などに寄付しますので、ぜひ

ご協力いただければ幸いです。

飾りたい!という施設がありましたら

お問合せフォームからお寄せください。

最後までご覧いただき誠にありがとうございました。

◆本記事は2023年3月に公開したものをアンコール掲載しています。

ミモザの会 公開録画お茶会トークショーの動画もぜひご覧ください!

\ご自宅インタビュー動画はこちら/

●おうち美術館 「ミモザ」

● おうち美術館「柘榴(ザクロ)」

ぜひ絵画と音楽、インタビューとの融合をお愉しみください

…………………………………………………………………………………………

(☝)この回だけ動画はありません インタビュー記事のみとなります

古民家SDGs喜ばれるプレゼントボランティア活動美術館・ギャラリーお花とアートのある暮らし介護鑑賞女子会

すずき まき